/

まえがき

現場で働く人間にとって、手を負傷することは「職業そのものを揺るがす出来事」です。

特に舟状骨骨折は、血流が乏しい部位であるため癒合しにくく、誤診・遅延診断・再骨折のリスクが高い骨折として知られています。

実際、私自身も受傷後の治療とリハビリに取り組み、昨年3月の時点でほぼ治癒したはずの骨が、再び痛み出すという再発を経験しました。

「治ったと思った手が、再び動かなくなる」—その現実は、身体的な痛み以上に、精神的な不安と恐怖を伴うものでした。

私は電気工事という、手指の巧緻性と握力を必要とする仕事に従事してきました。

その私が舟状骨を骨折した経験は、単なる怪我ではなく、治療・リハビリ・復職・そして再発という“長期戦”のプロセスを、身体と精神の両面から見つめ直す契機となりました。

本記録では、受傷から診断、手術、リハビリ、現場復帰、そして「再発」という現実に直面した経験を、患者本人の視点でまとめています。

医療従事者の皆さまには、

現場で働く患者が、どのような不安・身体感覚・職業上のジレンマを抱えながら治療と向き合っているのか

その一端を知る手がかりとなれば幸いです。

/第1章 受傷の瞬間

某中学校でアンテナケーブルの取り回し作業中のこと。

校舎外壁に取り付けられたエアコン室外機を避けようと、咄嗟に手をかけた雨樋(とい)が外れ、支えを失った身体はそのままバランスを崩した。

脚立の3段目あたりから、約2m下へ落下。

左手を地面につき、同時に顔面左側を強打した。鼻血はすぐには止まらなかった。

ただ、その瞬間にパニックにはならなかった。

「大丈夫です、少し打っただけですから」と、周囲に心配をかけまいとする気持ちのほうが先に立った。

救急車を呼ぼうと言われた時も、学校という場での事故対応として適切な判断だと理解し、受け入れた。

本人としては大げさにしたくない気持ちがあったが、状況的に仕方がないと冷静に判断していた。

/

第2章 学校での対応と救急搬送

落下の直後、校舎から先生が駆けつけてきた。鼻血が止まらず、ティッシュの箱を半分ほど使って手当てをしてくれた。「いいから、すぐ救急車を呼ぶから」と言われたが、そのときは自分でも大事だとは思っていなかった。

数分後、救急車が到着。女性の救急隊員がきびきびとした動作で首を固定し、意識の確認と脈拍のチェックを行ってくれた。脳外科病院へ搬送される途中、救急車のサイレンが自分のために鳴っていることが信じられなかった。何度も名前を呼ばれて返事をした。

——生まれて初めての救急搬送。——不覚。

/某脳外科病院で頭のCTを取ってもらったが幸いにも異常がなかった。

又、鼻血も病院で治療し止まっていた。

会社に連絡し応援を呼んできてもらい再び学校のほうに戻り5人がかりでアンテナは修理した。学校に事故の経過を説明し騒動のお詫びをした.

/

第3章診断とギプス固定 ― 一旦の回復へ 船状骨骨折

翌日、左手の親指の付け根付近に鈍い痛みが出始めた。

前日の受傷直後は「打撲程度だろう」と考えていたが、物をつまむ・握る・回す動作で違和感が増し、疼痛がはっきりとしてきた。

市内の病院を受診し、レントゲン撮影を行った結果、左手の舟状骨に骨折線が確認された。

舟状骨は、手首の親指側に位置する小さな手根骨で、転倒時に手をついた際の衝撃が集中しやすい部位である。

さらに、血流が乏しい骨であるため、骨癒合遅延や偽関節になりやすいことが医療者の間ではよく知られている。

受診時に説明を受けた保存療法は、ギプスによる固定が中心だった。

約1か月間、手首から親指を含めて固定し、患部を安静に保った結果、痛みは次第に軽減。

日常動作も徐々に支障なく行えるようになり、いったんは治癒したかのように思えた。

現場への復帰も問題なく、再び通常業務に戻ることができた。

「完治した」「もう大丈夫だ」という安心感が生まれていた時期である。

しかし、この“完治したはず”という認識が、後に思わぬ形で揺らぐことになる。

下図は手術前の左手レントゲン写真で、中央の船状骨が砕けている様子が見える。

/第4章 ギプス治療と再発

令和7年8月。

ほぼ治癒し、通常通りの生活と業務を送っていた左手首に、再び違和感と痛みが生じた。

最初は疲労や一時的な痛みだと思った。

しかし、ペットボトルの蓋を開ける、工具を握る、荷物を持ち上げるといった日常的な動作で、以前と同じ種類の痛みが走った。

「まさか、また…?」

そう感じながら受診した病院で再びレントゲン検査を行うと、同じ舟状骨に再度ひびが確認された。

医師からはこう説明された。

「舟状骨は血流が乏しく、癒合が難しい骨です。再発例では保存療法では不十分な場合が多く、手術が必要になる可能性があります。」

医療者であれば周知の事実だが、患者側からすると、一度治ったと思った部位が再び損傷するという現実は受け入れがたいものだった。

再発を告げられたとき、強いショックや動揺はなかった。

むしろ「次はどう治すのが最善なのか」と、冷静に選択肢を考えていた。

現場職として手を使う仕事に戻るためには、より確実な治療が必要だと判断できた。

紹介状が作成され、専門性の高い大学病院での精密検査と手術を勧められた。

こうして治療方針は保存療法から手術療法へと切り替わることになった。

市内の病院では手術をしないので大学病院を紹介され診断を受け8/22に入院しいろんな検査をして8/29に手術することが決まった。

1週間前に事前に入院したかというと本人1型糖尿病で時に血糖値が40~50台になり低血糖症状が出るため低血糖時の手術は危ないため

血糖値を安定させるための入院と手術の日時調整の為であった。

第5章 手術前レントゲン

再発が判明し、紹介状を持って県内の大学病院を受診した。

そこではまず、これまでの経過とレントゲン画像が丁寧に確認された。

医師は画像を示しながら、落ち着いた口調で説明を始めた。

「舟状骨は血流が乏しいため、保存療法だけでは再び骨癒合が進まない可能性があります。

今回のように再発した場合、手術で確実に固定するほうが治癒につながりやすいと考えます。」

一度は治ったと思っていた箇所が、再び損傷している事実。

その言葉が示す現実は重かったが、医師の説明は理路整然としており、感情的な揺さぶりはほとんどなかった。

それが逆に、状況を冷静に受け止める助けになった。

さらに医師は、治療方針として 「骨移植+スクリュー固定術」 を提示した。

骨が癒合しにくい特徴を持つ舟状骨では、骨片を移植して血流を補い、ビスで確実に固定する術式が選択されることが多いという。

説明を受ける中で、再発例としては標準的な対応であることが理解できた。

手術の目的、期待できる効果、考えられるリスクについても整理されて提示された。

- 骨癒合を促し、再発を防ぐ

- 手術には感染・ビスの緩み・痛み残存などのリスクがある

- 術後は一定期間の固定とリハビリが必要

医療に携わる方であれば、“インフォームドコンセント”として当然の流れだが、

この病院では、専門用語だけでなく「患者が理解しやすい言葉」を交えて説明が行われた。

同意書は正副で準備され、患者として書面での確認をしっかり求められた。

こちらが質問すれば丁寧に答えてくれる姿勢から、信頼感が生まれた。

手術を受けることに迷いがなかったわけではない。

しかし、現場で働く以上、手を酷使する生活に戻るためには、確実な治療が必要だと判断できた。

「再び同じ思いをしたくない」という思いも背中を押した。

こうして、手術という選択を受け入れる決意が固まった。

以下の5枚は再発後、手術直前に撮影されたレントゲン写真である。正面像では舟状骨遠位部に骨折線が見え、斜位像および側面像では骨片のずれが明確に確認できる。

/レントゲン写真を角度を変えて5枚撮影

第6章 手術という選択 ― 不安と決断

手術当日 〜 術式と術後初夜

手術は、8月28日の12時45分開始と決まった。

当日は朝から絶食となり、水・お茶・スポーツドリンクのみ摂取が許可された。

予定時刻が近づくと、担当看護師の方と共に、4階の手術フロアへ移動した。

手術室の前で看護師から「頑張ってくださいね」と声をかけられた。

その言葉に対し、全身麻酔で行われる手術である以上、患者として“頑張る”ことができる範囲は限られているという思いが頭に浮かんだが、特に口にすることはなかった。

淡々と状況を理解し、案内されるまま手術室に入室した。

手術室には、手術担当の看護師、麻酔科医をはじめ、5~6名のスタッフが待機していた。

かつては大学病院ならではの実習生用の見学窓が設置されていることが多かったが、視認できる範囲にはそのような設備はなく、代わりに4K対応の手術用カメラが設置されていた。

時代の変化を感じながら、準備された手術台に横になった。

手術は全身麻酔下で実施された。

麻酔導入後は意識が途切れ、手術中の感覚は一切ない。

舟状骨の再発例である今回のケースでは、骨癒合を促すための骨移植とスクリュー固定術が選択された。

舟状骨は血流が乏しい部位であるため、再発例では保存療法では十分な癒合が見込めず、手術による固定が標準的治療となる。

今回行われた術式では、まず損傷した舟状骨の癒合を確実にするため、左の腰骨(医療的には“左腸骨”)から骨片を採取し、舟状骨の間隙へ移植した上で、スクリューを用いて固定する手技が行われた。

医療者向けに補足すると、腸骨移植は自家骨移植として用いられ、血流供給と骨癒合促進を目的とした一般的な方法である。

麻酔から覚醒すると、手術室からストレッチャーで病室へ戻されていた。

左手首はしっかりとギプスで固定され、右手には点滴ラインと脈拍測定用センサーが装着されていた。

胸部には心電図モニターが取り付けられ、両脚には深部静脈血栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)を防止するための**フットポンプ(下肢エアマッサージャー)**が装着されていた。

また、排尿管理として細い尿道カテーテルが挿入されており、術後の体勢変更はほとんどできない状態であった。

夕食としてお粥が提供されたが、左手が使えない状況下での食事動作は難しく、時間をかけながらなんとか摂取した。

歯磨きなどの衛生動作も容易ではなく、術後の不自由さを実感する時間となった。

手術当日の夜は、身体に装着された器具類や体勢制限の影響もあり、ほとんど眠れないまま朝を迎えた。

翌朝、尿道カテーテル、フットポンプ、点滴が順に外されると、わずかだが身体の自由が戻り、負担が軽減された。

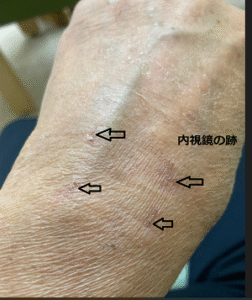

左腸骨から骨片を採取した部位には鈍い痛みが残っていたが、術後としては想定の範囲内であった。後日であるが手術後の写真を添付します。

/傷跡は5mm位又手の甲は内視鏡の跡だといわれる4か所の穴しか見えない。

どういう手術をしたのか全身麻酔なので全然わからないが後日主治医の先生に先生神業ですねというと神業でよという返事が返ってきた。

凄いなーと思ったし自分の電気工事なんて大したことないなーとも思った。

第7章 術後レントゲン写真

/第8章 リハビリと回復術後の経過は順調とはいえ、入院期間は約5日間と比較的長期となった。

創部の疼痛は、左手首よりもむしろ骨片を採取した左腸骨(腰骨)部のほうが強く感じられた。

腸骨採取による痛みは一般的な術後症状ではあるが、立ち上がり動作や歩行時に響くため、日常動作に影響を及ぼした。

入院中は、感染予防と創部管理が重視された。

ギプス状態では患部を濡らすことができないため、清拭が中心となり、入浴は制限があった。

定期的な診察と画像検査(レントゲン)により、移植骨と固定スクリューの状態を確認しながら経過観察が行われた。

退院の判断は、炎症症状がなく、創部が安定していること、全身状態に問題がないことが条件とされた。

退院時には、以下の指導があった。

- 親指を動かさないこと(癒合を妨げないため)

- 手を濡らさないこと(感染予防)

- 荷物を持たないこと(再負荷防止)

これらは、舟状骨再発例としては妥当な指示であり、患者側も理解しやすい内容であった。

自宅療養では、片手生活の不便さが一気に現れた。

特に次の動作は困難で、日常生活の制限を強く実感した。

- シャツのボタンが片手では留められない

- 入浴が不便で、洗体や洗髪に時間がかかる

- 皿洗いなどの家事が片手では難しい

- 袋や包装紙が開けられない

「手が1本使えない」という状態は想像以上に生活の幅を狭めた。

同時に、普段は無意識に行っている動作が、いかに手指の連動と力加減に支えられているかを痛感した期間であった。

退院後は、医師の指示に従って自宅で安静を保ち、外来での経過観察が続いた。

ギプス固定は継続され、次のステップとなるリハビリ開始までは慎重な経過が求められた。

/手術を終えて数日後、痛みは落ち着き始めた。大学病院での入院中は、左手首を固定したまま、看護師さんの声かけでゆっくりと指先を動かす練習から始まった。

手術後、左手首は約2〜3週間ごとにギプスを交換しながら、合計3回のギプス固定期間を経た。術後の舟状骨骨折では固定が長期に及ぶことが多いが、今回のケースでは炎症や腫脹の変化に合わせてギプスを調整したと考えられる。医療者の視点から見れば、この「段階的な固定調整」は、患部の安定と癒合状態を丁寧に見極めた対応と捉えることができるだろう。

固定期間中は手首を一切動かせないため、周囲の筋力や可動域は急速に低下する。特に舟状骨の術後は、**手関節の背屈・掌屈(上下の動き)**の制限が顕著に現れやすく、親指の基部(母指CM関節)の可動性にも影響が出る。ギプス固定が長引けば長引くほど、術後のリハビリに時間が必要になることは、医療従事者ならよくご存じだろう。

ギプス期間終了後は、**取り外し可能な「Fit Cure(リスト用サポーター)」**へと移行した。これは日常生活での水濡れ対策や衛生面、衣服の着脱など、生活の質(QOL)を大きく改善する選択だった。一方で、サポーターは自己管理型の固定具であるため、使い方次第で回復速度が変わるという側面を持っている。

私自身は「外出時や作業時のみ装着し、室内ではなるべく外す」という運用をしていた。これは自由度が高く、関節の拘縮を軽減する可能性がある一方、無意識のうちに患部へ負荷がかかるリスクもある。サポーター移行後は、便利さと注意が紙一重であることを実感した。

現在も通院は継続しており、医師の経過観察のもと、骨癒合の進行を確認している段階だ。舟状骨は血流が乏しい骨であるため、癒合不全や遅延癒合が起こりやすい。医療側が慎重な判断を続けていることは、再手術を避けるためにも極めて妥当な対応だと感じている。

退院後は、リハビリ専門のクリニックに通い、週2回のペースで関節の可動域訓練を受けた。はじめは手首を10度も曲げられず、握力は右手の半分以下だった。

/セラピストの指導で、温熱療法とストレッチを組み合わせ、少しずつ動かせる範囲が広がっていった。3か月後には、手首を上下30度ほど動かせるようになり、日常動作(歯みがき・キーボード操作)が楽にできるようになった。

ギプスが外れ、「Fit Cure」へ移行してからは、医療機関での本格的なリハビリ指導はほとんどなく、自宅での自主リハビリが中心となった。手術後の患者にとって、リハビリは“受け身ではなく能動的に取り組むもの”だと感じさせられる期間だった。

■ 自主リハビリとして取り組んだこと

特別な器具やメニューが提示されたわけではないため、可能な範囲で次のことを行った。

- お風呂で手首をゆっくり動かす(温熱+可動域改善)

→ 温めることで関節のこわばりが和らぎ、動かしやすくなる感覚があった。 - 握力ボールを使った軽い握力トレーニング

→ 退院直後はほとんど力が入らず、わずかな握力しか戻らないもどかしさがあった。

しかし、専門的なリハビリではないため、正しい負荷量や動かし方がわからない。

それが後に、回復の伸び悩みにつながっているのではないかと感じている。

■ 現時点で残っている不自由さ(リアル)

自主リハビリのみで回復を試みてきた結果、現状の回復度は約50%未満(体感)。

日常生活で特に困っている点は次のとおりである。

- 握力が弱く、物を落としやすい

- 手首の可動域が狭く、反らす・曲げる動作が痛みを伴う

- 細かい作業(つまむ・回す・ひねる)が難しい

- 長時間の作業が続くと疲労と痛みが出る

「リハビリ指導がないまま時間が経つと、筋力・可動域ともに戻りにくい」

ということを、身をもって実感している。

■ 同じ症状の方に伝えたいこと(経験からの助言)

同じように術後リハビリの指導が少ないケースに直面した人へ、経験者として伝えたいことがある。

✔ 可能であれば、早い段階でOT(作業療法)またはリハビリを受けること。

✔ 自主リハビリをする場合は、「無理せず・毎日少しずつ」が大切。

✔ 痛みが強い日は休む。焦りは禁物。

舟状骨は癒合が難しい骨であり、再手術になる例も少なくない。

リハビリは「頑張ること」よりも、“適切な負荷を継続すること”が重要だと痛感した。

■ 医療側と患者側の“支援ギャップ”

今回の経験を通して強く感じたのは、**「術後ケアの情報格差」**である。

医療者は「患者は適切に回復できるだろう」と想定している一方、患者側は「何をどこまでやって良いかわからない」まま時間が過ぎていく。

もし、術後に以下のようなサポートがあれば、回復は違っていたかもしれない。

- 術後1〜2ヶ月の具体的なリハビリメニュー

- 可動域と握力回復の目標値

- 自主トレ時の注意点(やってはいけない動き)

- 通院時に質問すべきポイント一覧

この“支援ギャップ”を埋める情報があれば、術後患者はもっと前向きに取り組めるだろう

退院から半年、まだスクリューは残っているものの、骨癒合は良好で、痛みもほとんどない。作業現場に復帰できたとき、「やっぱり現場はいいな」と感じた。

この経験を通じて、「無理をしない」「焦らない」ことの大切さを実感した。骨折は身体だけでなく、心のリハビリも必要だと学んだ。

特に印象に残ったのは、理学療法士さんの言葉でした。

「焦らないでください。小さな動きができるようになることが一番の進歩です。」

この言葉に何度も救われました。日々の小さな回復を積み重ねていくことで、自分の体と心が少しずつ前向きに変わっていくのを感じました。

仕事復帰の日、久しぶりにドライバーを握った瞬間、涙が出そうになりました。もう一度、電気工事士として現場に立てたことが何よりの喜びでした。

/医師コメント

「スクリューの挿入角度と骨軸の整合性は非常に良好です。この症例では舟状骨の骨癒合が進行しており、固定部の安定が得られています。再発防止のため、手関節の過度な背屈動作は3か月程度避けてください。」

※本書は著者自身の治療体験を記録したものであり、医療行為や診断を目的としたものではありません。治療に関しては必ず専門医の診察を受けてください。

/第9章 左手が教えてくれたこと

退院してから数か月、左手の違和感とともに「なぜこのケガをしたのか」を考える時間が増えた。手術の痛みよりも、「自分の身体は限界を知らせてくれていたのかもしれない」という気づきのほうが大きかった。

現場で働く者にとって、少しの油断や焦りが事故につながる。「あと少し」「これぐらい大丈夫だろう」と思った瞬間に、思わぬ落とし穴が待っている。今回の骨折は、そうした小さな慢心への警告でもあった。

手術を終えた今、左手は以前のようには動かないかもしれない。しかし、動かなくなった分だけ、“安全の大切さ”を心に刻むことができた。脚立に登るたびに、あの日の痛みと先生の言葉がよみがえる。

「焦らず、一歩ずつ。無理をしないでください。」この言葉は、現場仕事だけでなく、人生そのものにも通じる。左手が教えてくれたのは、“ゆっくりでも確実に進むことの尊さ”だった。今では、一本一本のケーブルを丁寧に扱うように、自分の体と時間を大切にできるようになった。

もしこの記録が、同じようにケガや病気に向き合っている人の励ましになれば、この痛みにも意事故をきっかけに「安全」と「健康」がどれほど尊いものかを知りました。

これまで“効率”や“スピード”を優先していた自分が、今では「一つひとつ確認してから動く」ことを習慣にしています。

また、家族や仲間、病院の先生方に支えられたからこそ、ここまで回復できました。

これからは、経験を活かして“安全を伝える側”に回りたい。

もしこの本を読んで、ひとりでも「もう一度安全を見直そう」と思ってもらえたら、それが何よりの恩返しです。味があったのだと思う。

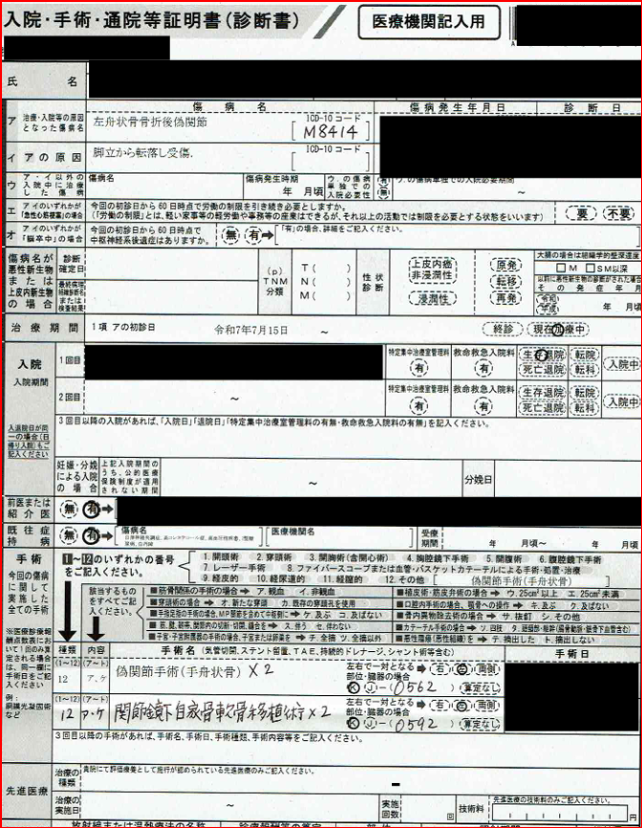

診断書(舟状骨偽関節手術症例)— 医療解説

診断名

舟状骨偽関節 (ICD-10: M84.14)

手術名

偽関節手術 + 自家骨移植(左腸骨)+ スクリュー固定

手術の目的

骨欠損と血流低下により生じた偽関節に対して、骨伝導・骨誘導を補い、安定固定で癒合を得る。

適応背景

再発例/保存療法での癒合不十分。舟状骨は近位極の血流が乏しく癒合遷延が起こりやすい。

術式の概略(要点)

- 偽関節部の線維組織を掻爬し骨端面を新鮮化。

- 左腸骨から自家骨片を採取し、欠損・間隙へ充填。

- ガイド下にスクリュー固定(圧迫・安定性の確保)。

- 透視または4Kカメラ等で位置を確認し閉創。

経過の要点(本症例)

- 入院: 約15日間。

- 固定: ギプスを2〜3週ごとに計3回交換(計 約6〜9週)。その後 Fit Cure リストへ移行(外出・作業時は装着)。

- 退院時指示: 親指を動かさない/濡らさない/荷物を持たない。

- 通院: 画像で骨癒合の進行を継続確認中。

フォローアップ(医療者向けメモ)

- 癒合判定:X線での連続皮質化を目安。遅延時はCTでトラベキュラーブリッジを確認。

- 合併症監視:遷延癒合・偽関節再発・感染・CRPS・腸骨採取部疼痛。

- 固定除去後:可動域(掌屈/背屈・橈屈/尺屈)→握力→巧緻性(ピンチ・回内外)へ段階的に移行。

- 負荷再開:疼痛と腫脹の推移、画像所見、機能評価を併用して段階設定。

患者向けの要点(簡潔)

- 骨がつくまでは「無理に動かさない・濡らさない・重い物は持たない」。

- Fit Cureは楽だが、外している時ほど不意の負荷に注意。

- お風呂で温めてからゆっくり可動域→軽い握りの順で。痛い日は休む。

※この解説は症例記録を基にした一般情報であり、診療行為の代替ではありません。個別の判断は主治医の指示に従ってください。

コメント